全国5ブロック8会場でボッチャ競技力強化と地域連携を推進

2025年7月、全国5つのブロックで8回にわたり、2025年度地域別トレーニング事業が実施されました。本事業は、日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成事業として強化指定選手・育成選手・J-STAR修了生の競技力向上を図るとともに、都道府県協会との連携を通じて、地域の選手・スタッフの育成や競技環境の充実を推進することを目的としています。

今回行われた地域別トレーニングでは、日本代表コーチを含む強化スタッフが直接各ブロックの選手や関係者と関わり、専門的な視点からアドバイスを行うことで、選手・指導者の双方にとって学びの多い機会となりました。また、医療・福祉系の専門職や学生との連携も見られ、地域支援体制の構築に向けた一歩ともなりました。

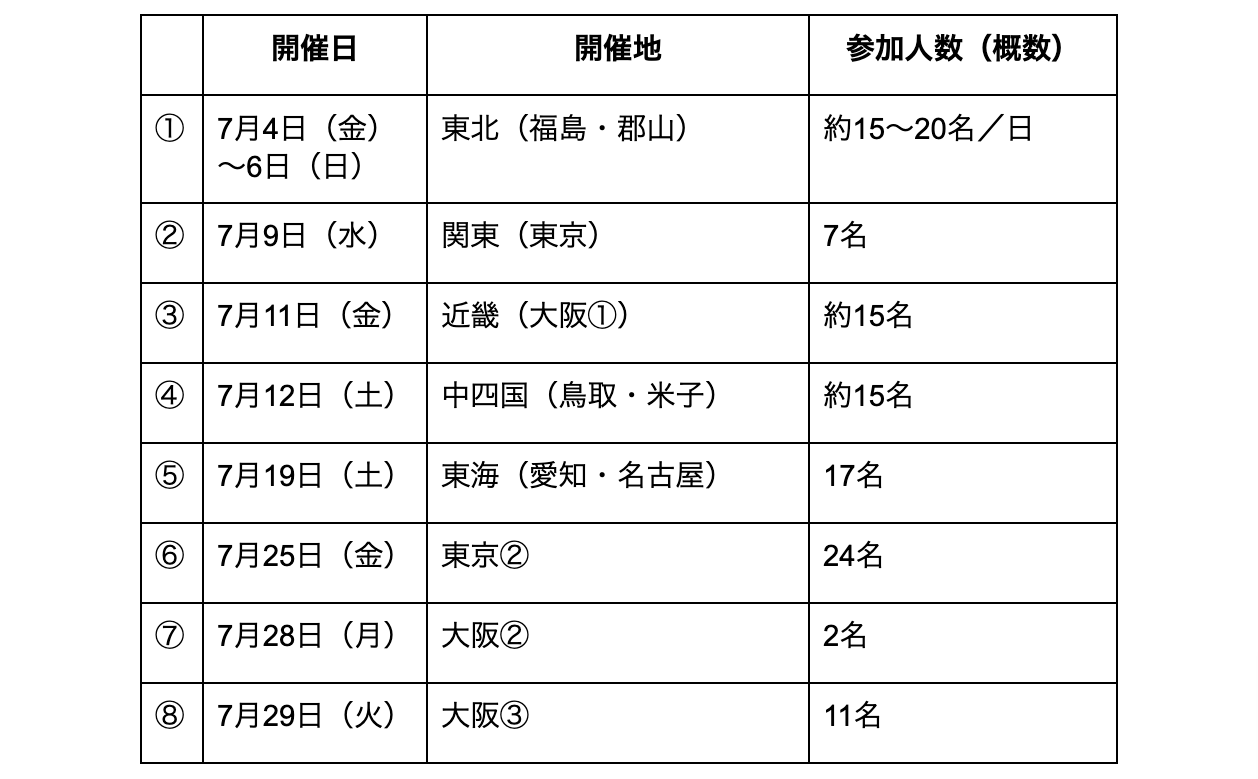

開催概要(全8回)

各地域の取り組みと成果ハイライト

東北ブロック(福島)

7月4日(金)福島トヨタクラウンアリーナ

7月5日(土)郡山健康科学専門学校(郡山市)

7月6日(日)郡山市障害者福祉センター

- 3日間にわたり福島・郡山で実施

- 専門職(理学療法士・作業療法士等)や学生も参加

- 障害特性に応じたアプローチを個別に実施し、選手の自己理解・課題認識が深まる

- 地域連携・支援体制の構築に向けた第一歩に

協力団体:

・福島県障がい者スポーツ協会

・福島県ボッチャ協会

・郡山健康科学専門学校

・その他:理学療法士・作業療法士・元特別支援学校教員・ピアサポーター・医療福祉系学生 ほか

関東ブロック(東京)

7月9日(水)日本財団パラアリーナ.jpeg)

- 少人数での実施により、個別指導を徹底

- 投球姿勢・技術課題など、具体的な改善ポイントを共有

- 参加スタッフからは地域展開への意欲的な声も

協力団体:

東京ボッチャ協会

近畿ブロック(大阪①)

7月11日(金)舞洲障がい者スポーツセンター

- コンディショニングにも重点を置き、パフォーマンス向上に寄与

- 地域協会と選手・スタッフ間で目標と課題を共有し、継続的な取り組みへつながる基盤を構築

協力団体:

大阪ボッチャ協会

中四国ブロック(鳥取)

7月12日(土)米子サン・アビリティーズ

- 練習環境や支援体制に関する実情を共有

- 地域間での情報格差・課題を再認識

- 孤立して練習している選手の現状も把握し、支援の必要性が浮き彫りに

協力団体:

・鳥取県ボッチャ協会

・一般社団法人広島県ボッチャ協会

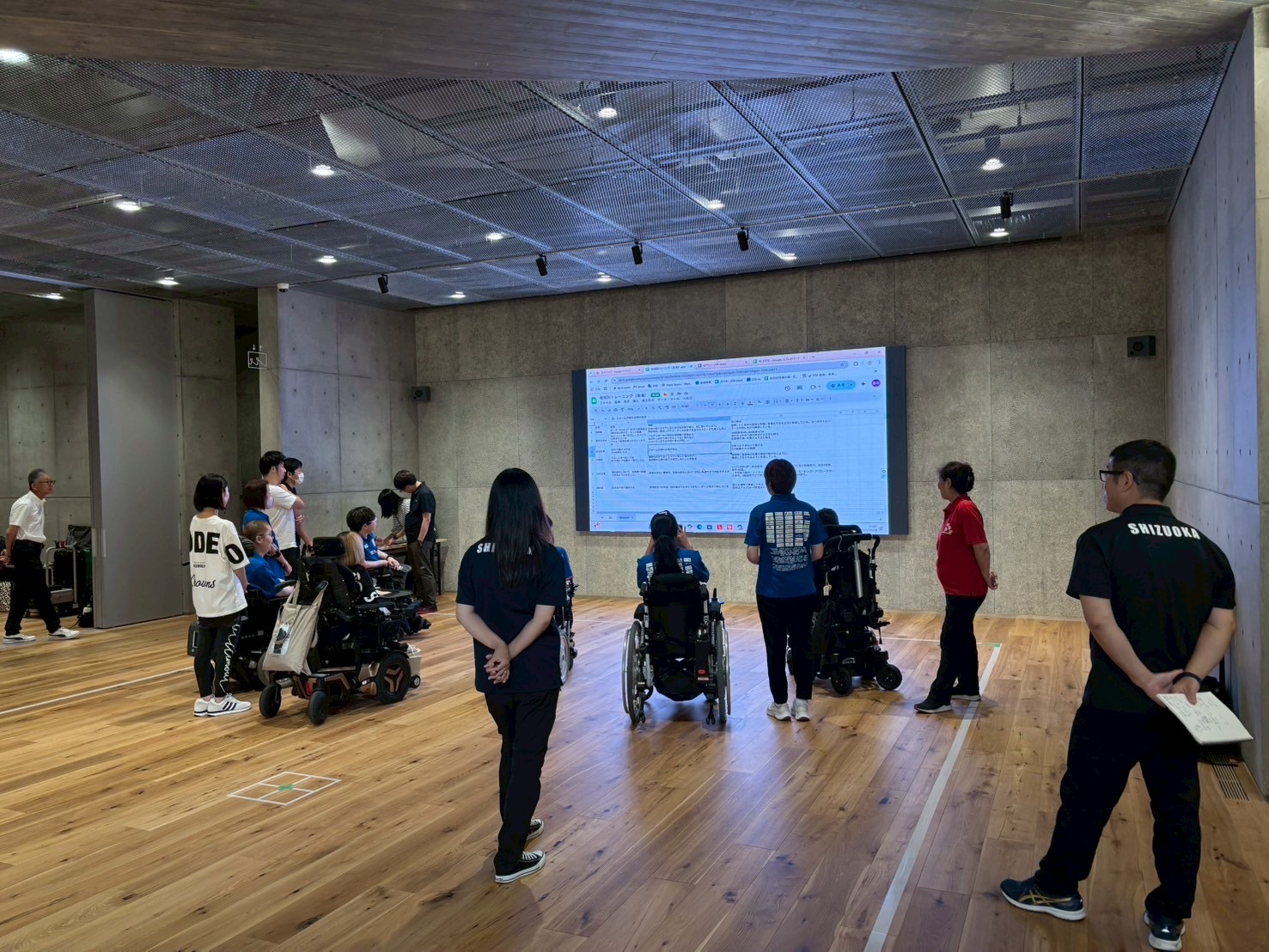

東海ブロック(愛知)

7月19日(土)AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY

- 目標や課題を「言語化・見える化」し、関係者間で共有

- セルフケアや介助方法、技術指導など多角的なアプローチを実施

- 選手・スタッフともに、個別強化の重要性を再確認

協力団体:

・あいちボッチャ協会

・静岡ボッチャ協会

・一般社団法人豊田市ボッチャ協会

東京ブロック②

7月25日(金)東京都パラスポーツトレーニングセンター

- 多様な選手層が一堂に会し、互いに学び合う機会に

- 保護者や地域スタッフとの協働により、支援体制が強化

- 技術だけでなく、車椅子設定やシーティングなど競技環境全般への理解も深まった

協力団体:

なし

大阪ブロック②

7月28日(月)舞洲障がい者スポーツセンター

- 少人数での集中トレーニング

- コーチもフィードバック方法を試行錯誤し、より実践的な指導方法の模索へ

協力団体:

・大阪ボッチャ協会

大阪ブロック③

7月29日(火)大阪狭山市 市民総合体育館

- 育成選手同士がチームとなり、課題解決に協働

- 普段交わらないメンバー同士でのコミュニケーションが新たな気づきにつながる

- 地域選手との試合を通じて、技術向上と相互理解が深まった

協力団体:

大阪ボッチャ協会

今後に向けて

今回の地域別トレーニング事業を通じて、強化スタッフが各地域に足を運ぶことで、全国の選手と直接関わりながら、地域ごとに異なる課題や環境の違いもあることを確認しました。特に、技術指導者の不足や日常的な練習環境の制約、情報共有やコミュニケーションの機会不足といった、個別性の高い課題が確認されました。

また、選手自身が感じている課題や悩みが、オンラインや合宿といった限られた機会だけでは十分に把握・解決しきれていないケースもあり、「現場での直接的な対話」や「個別に寄り添った支援」の重要性が改めて認識される機会となりました。

課題点

主な課題点は、以下の通りです。

- 日常の練習方法が固定化されやすく、他選手の取り組みを知る機会が少ない

- 指導スタッフの不足により、継続的な技術指導やサポートが難しい地域がある

- 練習環境が不十分で、1人での練習を余儀なくされる選手もいる

- 練習会は実施されていても、個々の課題に応じた強化やスタッフ間の共有が不十分

- 家族が主な支援者であるケースが多く、選手自身の発信機会や意思決定の場が限られている

- 車椅子やシーティングなど競技用具に関する地域の支援体制にも格差がある

- クラスや地域を越えた交流・連携の機会がまだ少なく、情報の横展開が進んでいない

対応策

今後、これらの課題点に対して以下のような対応が考えられます。

- 地域スタッフとの継続的な連携・情報共有体制の構築

- 指導者の育成やトレーニングリーダーの配置による技術支援の強化

- 選手同士や関係者間での交流・対話の促進(オープン練習会、情報交換会等)

- 競技力向上に資する練習設計の支援とフィードバック体制の確立

- 生活面も含めた地域支援資源(医療・福祉・教育等)との連携強化

- オンライン支援とリアルな場の組み合わせによるハイブリッド型サポートの推進

競技力向上はもちろんのこと、選手が地域で自立的に取り組みを継続できるよう、今後も全国・地域・個人レベルの三層構造での連携・支援体制の強化が重要です。日本ボッチャ協会では、各地域の特性や状況に応じた柔軟な支援を継続しながら、ボッチャという競技の裾野をさらに広げてまいります。